コデイン類が入った医薬品が12歳未満で

原則禁忌に(2019年から)

厚生労働省は2017年6月22日、までに呼吸抑制の副作用例が報告されていることから、12歳未満への処方を制限する案を有識者会議に示し了承されました。2018年度までは十分に気をつけて使用するということで禁忌(絶対使用してはいけない)ではありませんが、再来年2019年から12歳未満の小児には禁忌(絶対使用できない)で使えなくなります。

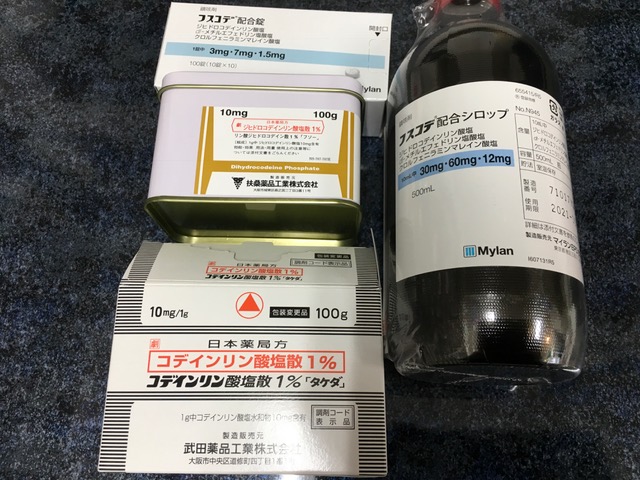

リン酸コデイン類にはリン酸ジヒドロコデイン、リン酸コデインがあります。

リン酸コデインの2カ所を還元した(水素が付いたもの)ものがリン酸ジヒドロコデインとなります。同様の効果(鎮咳作用、鎮静、鎮痛作用)を有していますが、リン酸ジヒドロコデイン>リン酸コデインとリン酸ジヒドロコデインの方が鎮咳(咳を鎮める)、鎮痛・鎮静効果が強く近年では水薬含めて医療用ならびに市販薬で利用されています。

名称表示には複数あり「ジヒドロコデインリン酸=リン酸ジヒドロコデイン」で、「リン酸コデイン=コデインリン酸」です。名前の順番が前後しているだけ同じものです。

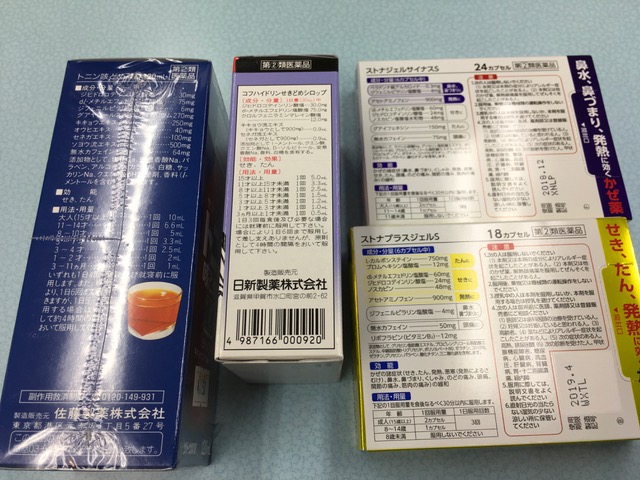

医療用には商品名でフスコデ配合シロップ、フスコデ配合錠にこの成分が配合されていて良く利用されています。市販薬には各種水薬や総合感冒薬、咳止め等に配合され利用されています。

子供の咳や痛みを治療するために使用されている「コデインは安全ではない」という内容の声明が、海外の小児科医から上がっています。子供たちがコデインを過剰服用した場合、呼吸を抑制してしまうかも知れない。最悪の場合、呼吸が止まるかも知れなとの指摘があります。もともと麻薬類には呼吸抑制作用があるからです。

リン酸コデインは、肝臓で 麻薬のモルヒネに変わります。モルヒネは癌の疼痛に利用される医療用の薬です。疼痛を伴う患者に利用する場合にはモルヒネ中毒(耽溺性)が生じることは有りませんが、健康な人が麻薬のモルヒネを利用するとその耽溺性(薬にどっぷりつかってしまう)から中毒になりやすいと言われています。

リン酸コデインは肝臓でモルヒネに代謝されます。リン酸ジヒドロコデインも同様にジヒドロモルヒネに代謝されます。1/10~1/6変換されると言われています。リン酸ジヒドロコデイン酸はジヒドロモルヒネに代謝されます。

医療用ではリン酸ジヒドロコデイン一日量60mgですから、モルヒネに換算すると 6mg~10mg相当になります。余り世間では表にでていませんが咳止めを大量に服用すると麻薬を服用したのと同じ状態になります。

すでに10年以上前になりますがブロン液が大量に利用され乱用された時期がありました。薬局店頭で適切に販売指導しなければいけないにも関わらず、商売優先で大量に売られました。その後、上記の問題が発生してブロン液の咳止め成分リン酸ジヒドロコデインの成分が他の成分に代用されて新たにブロン液として販売されるようになりました。

適正な使用が求められる内容であったわけです。こういった事例も含めて、薬の適正使用が叫ばれるようになり薬事法も改正となり薬のリスクに応じた医薬品の分類見直しがおこなわれることとなりました。

セルフメディケーションを推進するには適正使用は根源的な問題です。必要最小限の薬で日頃からの生活習慣の見直しで健康寿命を延ばそうということとなります。

アドバイス:特別隠された病気等がなく咳だけが続くときなど咳喘息含めて以下のような手当はお勧めできます。

・無理に咳を止めるのでなく喉を潤し痰の切れを良くする

・痰の粘りを軽くすると咳が収まることが多い気道の炎症を抑える方向で

・気道の過敏症を抑えたり炎症を抑える方向で薬を利用する

医療機関で結核や百日咳、肺炎(マイコプラズマ含む)などの診断が除外され咳だけが気になる、風邪を引いた後の咳だけが残る そういった時には医療機関で診察を受けるのはお勧めですが、医療機関に長くかかるけど今一つと言う時に薬局等で相談されるのも一つの選択肢だと思います。

漢方薬含めた相談に応じてくれます。また必要あれば専門医等の受診勧奨もしてくれます。

あくまでも重篤な隠された病気がないことを前提にした話題です。

市販薬にも痰の切れを良くする薬やストレスから生じる咳に効果的な漢方薬や喉や気道に潤いを与える漢方薬など取り扱いがあります。セルフメディケーション(自分の健康は自分で守る 軽い症状の時は養生含めて薬局等で相談しながら症状が重そうなときは医療機関を受診する)を基本に考えてみてはいかがでしょうか?

|