= 高血圧の薬物療法 =

高血圧には大きく分けて「本態性高血圧」と「2次性高血圧」とがあります。本態性高血圧は、はっきりとした原因が分からないもので高血圧患者の90%以上を占めています。「本態性高血圧」になりやすい因子としては、加齢、遺伝、食塩過剰摂取、寒冷、ストレス、肥満などが重要です。これらの因子が何種類も組み合わさって高血圧になると言われています。

「2次性高血圧」とはもともと身体に何らかの障害があって、それが原因で高血圧になるもので、原因には腎臓の病気、内分泌疾患、妊娠中毒症などさまざまな病気があります。2次性高血圧の場合、原因を調べる必要があります。 「2次性高血圧」とはもともと身体に何らかの障害があって、それが原因で高血圧になるもので、原因には腎臓の病気、内分泌疾患、妊娠中毒症などさまざまな病気があります。2次性高血圧の場合、原因を調べる必要があります。

「本態性高血圧」の場合、塩分の取り過ぎを制限する、禁煙する、肥満を解消する、過度の飲酒を避ける、適度な運動を行う、ストレスを解消する、といった生活の改善をしてもなお高血圧が存在する時は薬物療法の対象となります。

高血圧を決める主な因子は、心拍出力(心臓から血液を押し出す力)、血液の量、末梢の血管抵抗(血液の流れやすさ)です。これらの因子のそれぞれに働くよう、優れた薬剤が開発されています。

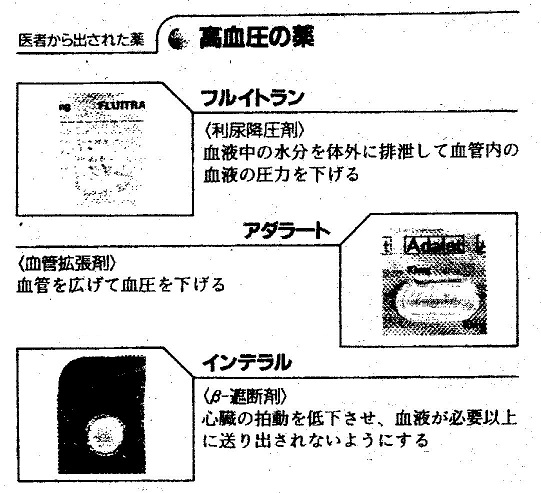

①降圧利尿剤・・・・・・

高血圧の代表な薬です。血液中の水分を尿として体外に排泄し、血液の量を少なくすることによって血管を通る血液の圧力を下げます。 フルイトラン、アルダクトンA、ラシックスなどの薬があります。 フルイトラン、アルダクトンA、ラシックスなどの薬があります。

②β(ベータ)ー遮断剤・・・・・・

心臓の拍動をつかさどっている交感神経が刺激されるのを遮断する薬です。それによって、拍動を低下させ、必要以上に心臓から血液が送り出されないようにし、血圧を下げます。この種の薬は、不整脈や狭心症の改善にも効果があります。インデラル、テノーミン、カルビスケン、セロケンなどの薬があります。

③カルシウム拮抗剤・・・・・・

血管が収縮するのにカルシウムの働きが必要です。この働きを阻止し血管を拡張させるのがカルシウム拮抗剤です。代表的な薬がアダラートです。

④ACE阻害剤(アンジオテンシン変換酵素阻害剤)・・・・・・

血圧を上げる酵素系を抑制し、血圧を下げる酵素系を増強する作用をもちます。代表的な薬がカプトリル、レニベース、セタプリルです。 血圧を上げる酵素系を抑制し、血圧を下げる酵素系を増強する作用をもちます。代表的な薬がカプトリル、レニベース、セタプリルです。

降圧剤による薬物療法は単に血圧を下げるという対症療法であって、高血圧の原因を改善するものではありません。従って、長期にわたって薬を服用する必要があります。

安全性の高い薬が多くなり、しかも医療機関で定期的に血液検査などが行われていますので、安心して服用を続けられて心配はいりません。ただし注意しなくてはならないのは薬を服用して、血圧が下がったからといって自分勝手に薬を飲むのを辞めてしまうことです。薬を途中で中断することで、それまで以上に血圧が上がることで危険な結果になることもありますので、医師の指示に従って下さい。

= 高血圧の薬 ミニ知識 =

【カルシウム拮抗剤】

血管の平滑筋に直接作用し、血管を拡張したり心臓の働きを和らげて血圧を下げるものです。平滑筋は細胞内に流入するカルシウムによって収縮するので、カルシウムの流入を抑制する「カルシウム拮抗剤」が薬として使用されています。

(主な副作用)頭痛、顔面紅潮、むくみ、吐き気、食欲不振、便秘、歯ぐきの腫れ等です。

【ACE阻害剤】 血管を収縮させる(即ち、血圧が上がる)作用を持つものに、アンジオテンシンⅡと言う物質があります。この物質が体内で生成される際には、ACEと言う酵素が作用します。そこでこの酵素を阻害して、血圧を上げる原因になるアンジオテンシンⅡを作らない様にするのが、この薬です。しかしACEには咳や炎症を起こさせる物質(キニン系)を分解する働きもあり、ACE阻害剤を使用するとこれらの物質が分解されなくなり、咳等の副作用が生じます。

(主な副作用)から咳(痰のからまない咳)、味覚・聴覚異常、発疹、吐き気等です。

【βブロッカー】

よく「興奮すると血圧が上がる」等と言われます。それは興奮すると交感神経が刺激され、心臓や末梢血管に働いて血圧が上がってしまうからです。そこで、この様な作用を伝達するβ1作用を遮断してしまうのが、この薬です。しかし、この薬はβ1作用だけを選択して遮断することは難しく、気管支を拡張させる働きのあるβ2作用等も併せて遮断してしまう為に、「呼吸が苦しい」等の副作用が見られる事があります。

(主な副作用)徐脈(心臓の動きがゆっくりになりすぎる)、喘息発作、呼吸が苦しい、不眠、うつ症等です。

【サイアザイド系利尿剤、ループ系利尿剤、カリウム保持性利尿剤】

「塩分の取り過ぎは高血圧になる」と言われています。これは塩分(ナトリウム)は体の水分や血流を増やし、結果的に血圧を上げてしまうからです。そこで塩分を体外に出してしまう目的で色々な利尿剤が使われます。しかし塩分が排泄され過ぎると、低ナトリウム血症等を起こしたりします。

(主な副作用)

ミネラル類の排出過剰による低ナトリウム血症や低カリウム血症、脂肪や尿酸等の代謝異常等です。

|