= 医薬分業と薬局 =

病気になり医師の診断を受けた時に、病院や診療所で薬を頂く代わりに「処方箋」を受け取り、その処方箋内容に基づいて保険薬局(処方箋調剤の出来る)で薬を調剤してもらいお薬の説明や注意事項を聞いた上で薬局から薬を頂くシステムを医薬分業と言います。 病気になり医師の診断を受けた時に、病院や診療所で薬を頂く代わりに「処方箋」を受け取り、その処方箋内容に基づいて保険薬局(処方箋調剤の出来る)で薬を調剤してもらいお薬の説明や注意事項を聞いた上で薬局から薬を頂くシステムを医薬分業と言います。

医師は診察に、薬剤師は薬に夫々お役割を分担して、よりよい医療のを患者さんに提供しょうというものです。近年、この医薬分業は急速に進展してきましたが同時に病院や診療所の前や隣に立地する「マンツーマン薬局」や「門前薬局」等の形態をとっている薬局で少なからず患者さんに対して適切な医薬分業とはいえない様な行為もあり、厚生省は厳しい指導を行う様になりました。従ってこの医薬分業はより患者さんにとってメリット(利益)となる様な方向へと改善される様になりつつあります。

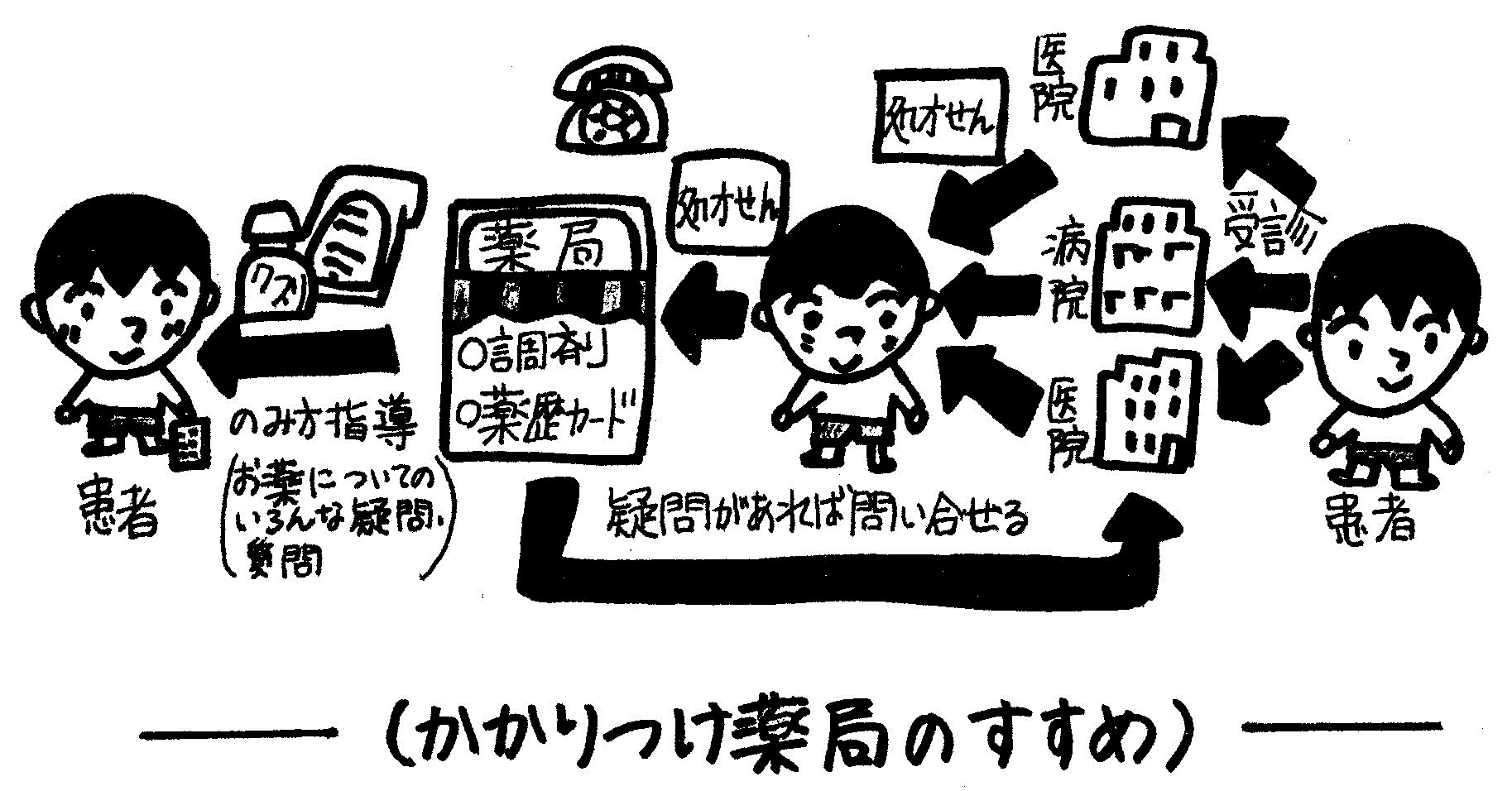

=(かかりつけ薬局)=

病院や診療所の直ぐ傍に保険薬局(調剤薬局とも言います)が存在し、その薬局で薬を頂く事が多くなりました。Aと言う薬局では皮膚科の薬、Bと言う薬局では整形の薬、Cと言う薬局では内科の薬でと・・・。これでは服用している薬に関して正しく情報が伝えられない限り薬局では患者さんを取り巻く薬の情報を収集する事が不可能となってきます。やはり薬の交通整理をする場所が必要となって来ます。この点で厚生省は「かかりつけ薬局」を薦めています。薬の重複や薬のお互いの作用に関する問題を掴み取り、患者さんへの適切な助言が出来る様に、又必要な情報を受診した医療機関に提供出来る様にとの考えからです。

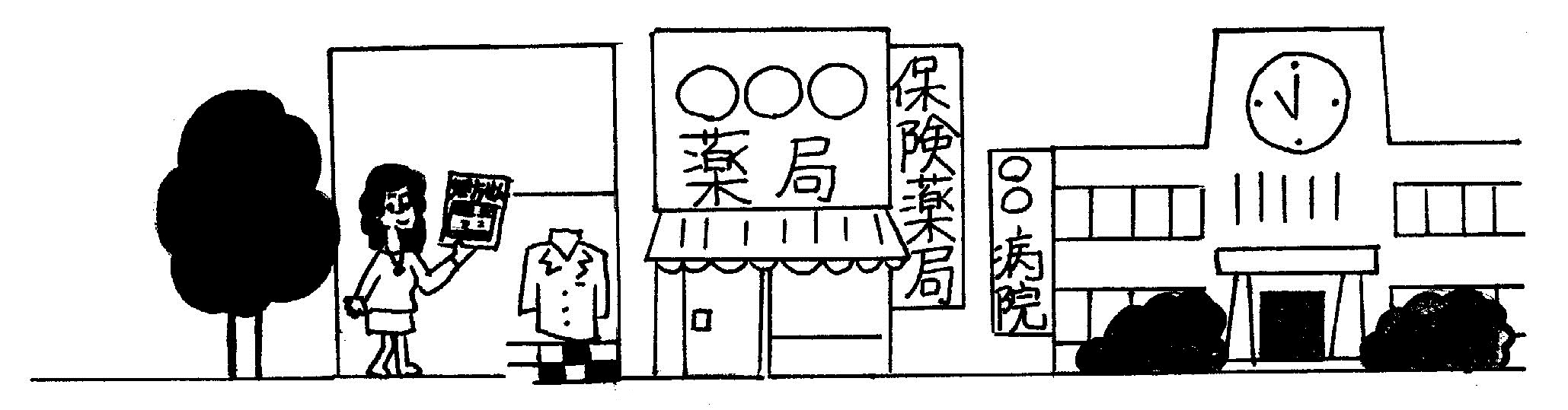

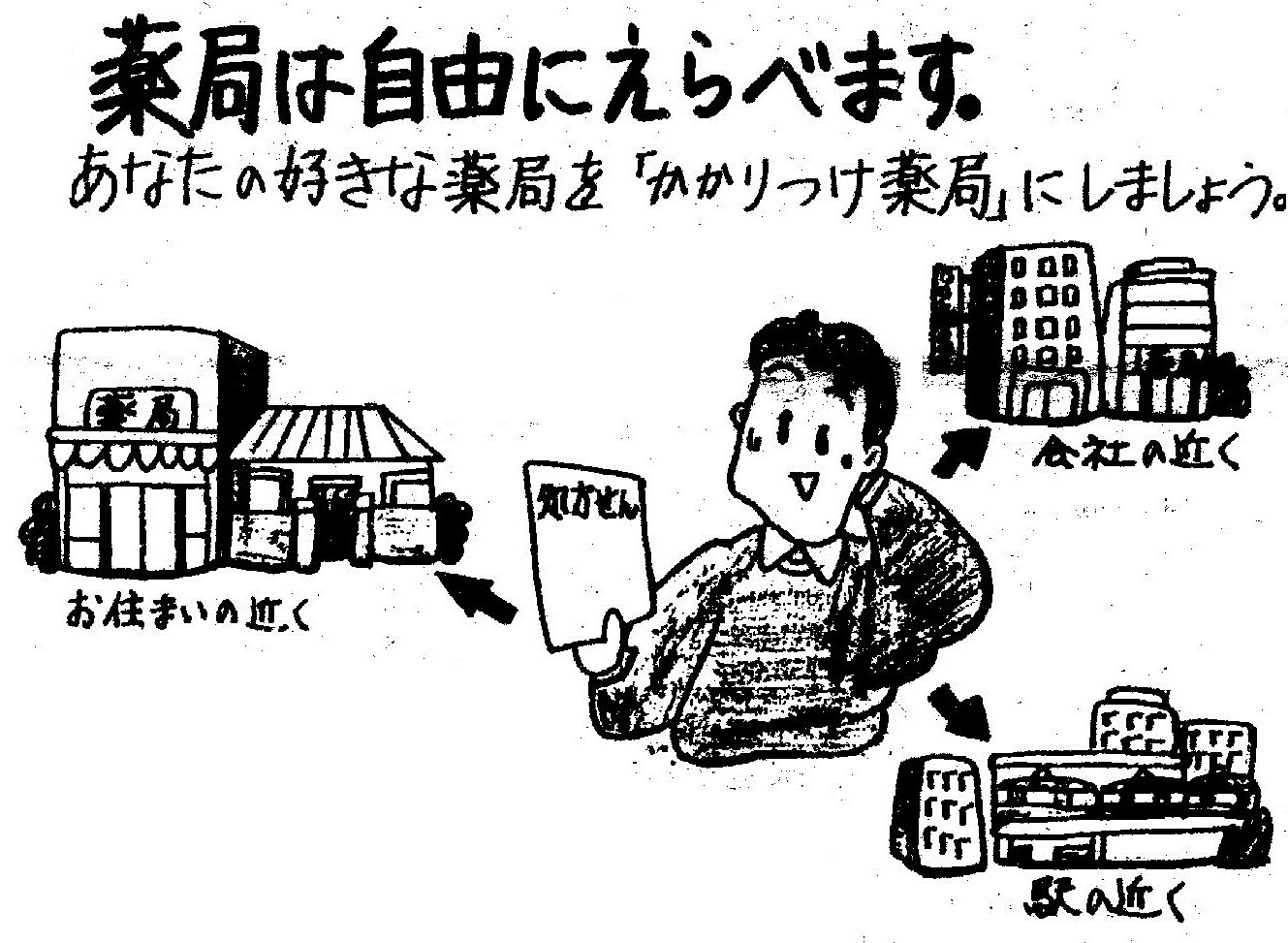

身近な所に薬局があります。セブンイレブンやローソン程数は多くありません。24時間開いてはいませんが、朝9時から夕方6時過ぎ迄殆どの薬局が営業しています。勤め先の近くでも、お住まいの近くでも、何でも相談出来る薬局をかかりつけ薬局として御利用下さい。処方箋を持参するにしても市販薬の相談でも構いません。今、薬局は大きく変化しょうとしています。調剤専門の薬局は市販薬の相談も含め、地域に根ざした相談薬局へ、又市販薬専門の薬局は、処方箋も受け付けられる薬局へ変化しています。病院で相談するのは気がひける時にも構いません。必要であれば、医療機関への受診もお勧めしてくれるでしょう。厚生省は今、「かかりつけ薬局」の定着を勧めています。(裏面に薬を取り扱う店の違いを記載しています。)

= 医薬分業 =

医療の高度化と共に機能分化が進み、新しい薬がどんどん開発されています。地域の皆さんの薬の相談相手として薬局を十分に御利用下さい。今回は、「医療分業」に関して、皆様方に知っておいていただきたい最少限の知識を整理してみました。

医薬分業とは、Q&A

病気になり、医師の診察を受けた際に病院・診療所で薬をもらう代わりに処方せんをもらう方式のことを言います。処方せんには薬の種類、使い方が書いてあります。その処方せんを持って街の保険薬局に参りますと、薬剤師が書かれている薬の量や飲み合わせ等をチェックの上、調剤します。皆様方には、処方せんと引換えに薬が渡されます。このことを医薬分業と言います。

Q 処方せんって何ですか。

A あなたが病気にかかって、お医者さんに行きますと、まずあなたを診察します。次に必要ならいろいろな検査をします。その結果、治療上、薬が必要となると、使う薬を選び、その量を決め、使い方を決めます。これを記入したものが処方せんです。処方せんを渡されたら保険薬局に持って行き、調剤してもらって下さい。

Q お医者さんはどうして薬をくれないので、処方せんをくれるのですか。

A お医者さんは処方せんを出すことにより、薬の保管管理等の業務を薬剤師にまかすことができる為、診療業務に一層力をいれることができます。その分だけ患者さんに手が回るようになり、あなたは、より充実した医療を受けれるようになります。

Q 処方せんを薬局に持って行くと、調剤する前にいろいろ聞かれたりすることがありますが、何故ですか。

A 安心して薬を使用していただくために、薬剤師は処方せんを受け付けると、まず患者さんから必要な情報をお聞きします。処方された薬と同じ成分の薬で過去に副作用やアレルギーが起こったことはないか、他の薬を使用していないかなどをお聞きし、アレルギーの心配がないか、他の薬と一緒に使用して大丈夫かなどを判断して調剤します。なお必要な情報を記録し、次回に役立てます。

Q 薬局では、処方せんに書かれた薬について説明してくれますか。

A はい。薬を安心して使っていただく為に、使用方法や保管方法など説明は充分いたします。薬について疑問がありましたら薬局の薬剤師にお問い合わせ下さい。

☞医薬分業情報 (読者からの質問コーナー)

病院で受け取る処方せんは、どこの薬局でも受け付けていただけると聞いたのですが、よくわかりません。

教えて下さい。???

一般の方は「くすり」と看板のでているところをすべて薬局だと考えておられる方が多いと思いますが、決してそうではありません。薬局・薬店・薬種商といったものがあります。名前をみると「くすりの~」「~堂」「~薬品」といって必ずしも「薬局」という字がついていないくすり屋があることでおわかりだと思います。薬局には「薬局」という表示がされてしかも中に調剤室がかならずあります。

処方せんを受け付けることのできる薬局は「~薬局」「~調剤薬局」と書かれ、しかも「処方せん受け付けます」「保険薬局」「基準薬局」と表示されたところであれば、どこでも受け付けていただけます。病院、医院で「どこどこの薬局に行って下さい」と言われることがあるかもしれませんが、基本的には薬局を指定することは、厚生省の目指す医薬分業に反する好ましいことではありません。病院のすぐ横にある調剤薬局や薬局の経営者が薬剤師でないといった経営中心の薬局が今大きく問題となり、法的に規制されようとしています。

処方せんをいただいたら、患者さん自身が薬局を自由に選ぶことができます。薬の飲み合わせを含め色々と相談に応じていただける薬局を選ばれるといいでしょう。

= 処方箋を持って薬をもらいにいく本当の意味 =

病院の薬は、その病院から渡されるもの、と言うのが一般的常識でした。しかし、最近は、病院で診察を受けた後、病院とは別の薬局に行って、薬をもらう事も多くなっています。なぜこうした事が行われるのでしょう。同じ薬を渡されるのなら、診察してもらった病院から直接渡される方が、ずっとすっきりしているし、安心も出来るのに、そう考える方もいますで+しょう。診察する病院と、薬を渡す薬局が別になっている様なシステムを「医薬分業」と呼んでいます。

こうしたシステムは、どんなメリットがあるのでしょうか。

まず第一に挙げられるのは、複数の薬を用いる時に生じる「飲み合わせ」の危険を食い止められるという点です。

慢性の病院で、長く薬を飲み続けている人が、別の病気で違う病院を受診したとしましょう。この時、医者に慢性病の薬を飲んでいる事を言い忘れると、その薬との飲み合わせの危険を考えずに薬を処方されてしまう心配があるのです。

しかし、病院とは違う薬局で薬をもらう場合は、患者さんの申告がなくても、他の病院でもらっている薬の内容もチェックする事が出来ます。 しかし、病院とは違う薬局で薬をもらう場合は、患者さんの申告がなくても、他の病院でもらっている薬の内容もチェックする事が出来ます。 したがって、病院でチェックしきれなかった飲み合わせの危険も、回避する事が出来る訳です。 したがって、病院でチェックしきれなかった飲み合わせの危険も、回避する事が出来る訳です。

医薬分業のもう一つのメリットは経済的な側面です。診察を受け持つ病院と、薬を出す所が別れていれば、薬を多く出そうと、少なく出そうと病院側の収入に変わりはありません(この場合、病院には処方箋を書いた手数料だけが収入になります。)つまり、医療費が低く抑えられるのです。

同じ病院で診察から薬を出す事迄担当していると、どうしても沢山の薬を出してしまう傾向がありました。その方が医療費がかさみ、病院の収入が増えるからです。日本の医療が「薬漬け」と批判されたのは、こうしたスタイルが定着していたからです。どの病院も、まったく用のない薬をむやみに出していた訳ではありませんが、一つの病院に対して、念の為に、この薬も処方しておこうという具合に、少しずつ種類が多くなっていた事は否定出来ません。

医薬分業が進む事は、病院にもメリットがあります。かっては、病院にとって大きな収入源だった薬価差益(病院が薬を仕入れる価格とそ れを売る価格の差)は、年々小さくなる傾向にあります。薬を出す為に薬剤師を置き、薬を渡す場所を確保しても、それに見合うだけの収入が得られなくなってきているのです。人件費や手間の事を考えれば、自分のところでは処方箋だけを書き、薬は別の薬局で受け取ってもらった方が、病院にとっても有り難い訳です。その他、医薬分業のメリットとしては、かかりつけの病院ならぬかかりつけの薬局を持てるという点もあげられます。なんといっても、薬局で薬と毎日つき合っている薬剤師は、薬の専門家です。薬の使い方や危険性などの知識は、場合によっては医者をしのぐ事もあります。そうした専門家に、自分の薬歴の管理を任せておけば、危険な飲み合わせや副作用の弊害は十分食い止められるでしょう。 れを売る価格の差)は、年々小さくなる傾向にあります。薬を出す為に薬剤師を置き、薬を渡す場所を確保しても、それに見合うだけの収入が得られなくなってきているのです。人件費や手間の事を考えれば、自分のところでは処方箋だけを書き、薬は別の薬局で受け取ってもらった方が、病院にとっても有り難い訳です。その他、医薬分業のメリットとしては、かかりつけの病院ならぬかかりつけの薬局を持てるという点もあげられます。なんといっても、薬局で薬と毎日つき合っている薬剤師は、薬の専門家です。薬の使い方や危険性などの知識は、場合によっては医者をしのぐ事もあります。そうした専門家に、自分の薬歴の管理を任せておけば、危険な飲み合わせや副作用の弊害は十分食い止められるでしょう。

病院で書いてもらった処方箋を持って行けば、どの薬局でも処方してくれるというのが今のシステムです。処方箋が一枚あれば、わざわざ診察してもらった病院に迄出掛けなくても、身近な薬局で薬がもらえる訳です。(医者から出された”薬”わが家の非常識第2集 著者:横山泉より)

先日、こんな事がありました。近所の中小病院で受診されてる方が、処方箋を当薬局に持って来られました。(処方箋は患者さんが選んだ薬局、どこでもかまいません。)本人は、普段、外科整形で受診されていましたが、その時は、血圧の薬が処方されていました。”血圧の薬が今日は出ています。血圧が高かったのですね”と患者さんに声をかけると”そう”高かったの。でも、他の医院で心臓・血圧の薬をもらっているのよ。”と言われました。患者さんには、”今日、受信した時は心臓・血圧の薬を服用していると先生に言わなかったのですね。先生は何も薬の服用の件で、聞かれませんでしたか。”と問いました。こういうことは、日時的に、意外と多いのではないでしょうか。所謂重複投与というものです。

今日、厚生省では、こういった問題を少しでもで少なくしたり、薬の十分な服用指導がなされるようにと、医薬分業というのを勧めています。お薬の事は院外の薬局で十分説明してもらい、納得して、もらって下さいというやり方です。

この患者さんの場合、薬局の方で、病院で処方されている薬をメモに取り、他に受診されている医院の先生に服用可能かどうか相談され て下さいと言い、メモを渡しました。同時に2つの医療機関の薬の状況が分かっていれば、確認の連絡を入れたのですが、一方の医院の薬が手元にもって来られなくなかったのでそうする事にしました。 て下さいと言い、メモを渡しました。同時に2つの医療機関の薬の状況が分かっていれば、確認の連絡を入れたのですが、一方の医院の薬が手元にもって来られなくなかったのでそうする事にしました。

これからの薬局の果たす役割というものは、薬の副作用にも関わる大切な仕事になって来ています。ただ、薬を売るというのではなく、医療機関で頂く薬の事にも相談できなくてはなりません。又、一般売薬の相談にも対応しきれなくてはなりません。これからも、何でも気楽に相談出来る薬局でありたいと思います。

Q 飲むと便や尿の色が変わる薬は何でしょうか?

A 薬によっては、体内に吸収され、代謝された産物が色のついたものとして排泄され、尿や便の色を変える事があります。

尿の色調に変化を与える薬にはいろいろなものがありますが、次に代表的なものを少しばかりあげておきましょう。

ビタミンB2剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・黄色~緑色

センナ(下剤)・・・・・・・・・・・・・・・・・橙色~褐色

サントニン(駆虫剤)・・・・・・・・・・・・橙色~赤褐色

レボドバ(パーキンソン治療剤)・・黒色

鉄 剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黒色

Q どのくらいの期間服用を続けるのでしょうか。

A 薬には一定期間飲めば辞めて良いものと、長い期間服用を続ける必要のあるものとがあります。

化学療法剤などは、感染症の間だけ服用すればいいし、それを過ぎてからも続けていると、かえって害があります。

それに対し、ホルモン剤などは生涯にわたって飲み続ける必要がある場合もありますし、血圧の薬なども何年何十年と続ける場合が 多いものです。血圧が下がったからと言って辞めてしまうと急激に血圧が上がって危険なことがありますので、薬を減らすにしても、辞 めるにしても、医師の指導を受けて下さい。

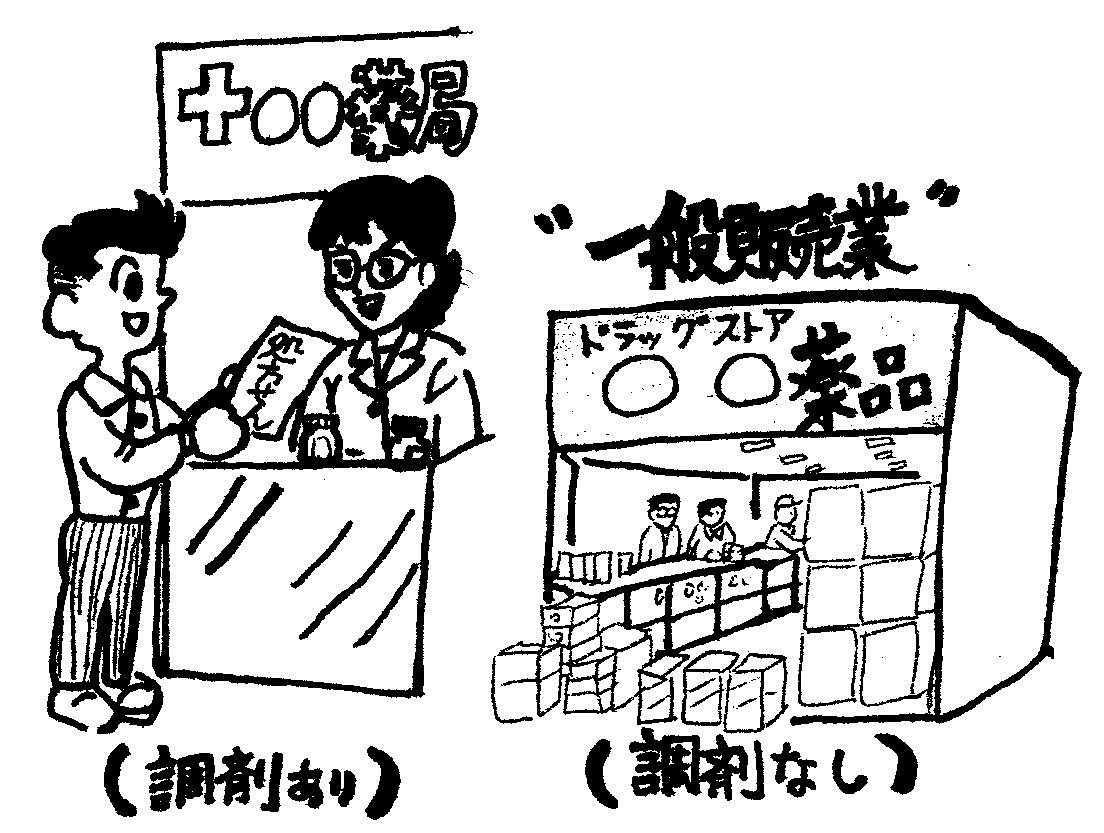

= 薬局と薬店(薬を取り扱う店)、薬種商は同じなの? =

ー店にもいろいろありますー

町を歩いていると○○薬局、○○薬品、○○ドラッグストアー、くすりの○○と『くすり』を取り扱う店にも色々な名前が付いているものだなぁーと気付かれた事ありませんか。実は『くすり』を取り扱う店でもそれぞれ違いがあります。名称や店の広さの違いと言うのではなく、くすりを取り扱う範囲や保険で効く薬が取り扱えるかどうかと言った大きな違いが店によってあります。 町を歩いていると○○薬局、○○薬品、○○ドラッグストアー、くすりの○○と『くすり』を取り扱う店にも色々な名前が付いているものだなぁーと気付かれた事ありませんか。実は『くすり』を取り扱う店でもそれぞれ違いがあります。名称や店の広さの違いと言うのではなく、くすりを取り扱う範囲や保険で効く薬が取り扱えるかどうかと言った大きな違いが店によってあります。

それでは白衣を着た(着ていない方もいますが)薬剤師のいる薬局や薬店について説明致します。

薬局には最低限の決められた広さの調剤室があります。一般の医薬品はもとより、医療機関によって発行される処方箋についても、処方箋内容に従って調剤する事も、又薬局製剤と言って、独自の薬を作る事も出来ます。薬局の入口「処方箋受け付けます」「保険薬局」「基準薬局」と書かれた店では、どこの医療機関の処方箋も受け付けて頂けます。

次に薬店です。一般販売業とも言われ、先程の薬局にあった調剤室はありませんので医療用の薬の取り扱いはありません。しかし一般の医薬品は取り扱える事は出来ます。勿論薬剤師もいます。但し看板には○○薬局とつける薬品、ドラックストアー○○と言う名称となります。従って薬局と薬店の区別は看板を見れば直ぐに分かります。○○薬局又は□□調剤薬局には薬局が付いていますので薬店ではなく薬局なのです。簡単でしょう。

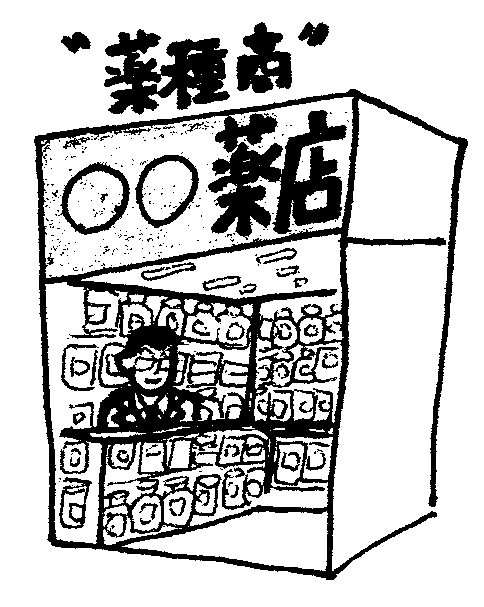

最後になりますが薬種商と言う店について。

指定薬、要指示薬以外の一般薬を取り揃える事が出来る店でうす。薬剤師は、必ずしもいませんが、薬局等で一定年月の経験を持つ方で都道府県知事の許可を得た方がいます。医療用の薬は、先程説明した薬店にしても薬種商にしても取り扱う事は出来ません。薬を取り扱う店にもこうした違いがあります。

「基準薬局」と言う看板を目安に選択されれば、かかりつけ薬局として皆様の健康のアドバイスをして頂けるでしょう。( 「くすりの効き目と量」から始まったこのシリーズ、西戸畑公民館で「くすりのお話」をさせて頂いた時の事を思い出して書いた記事です。 )

|