糖尿病-パート3-

~薬物療法~ ~薬物療法~

食事療法や運動療法で血液中の糖分のコントロールが十分に出来ない時には薬の力をかりなければなりません。糖尿病が進展して膵臓からのインシュリンというホルモン(血液中の糖をコントロールする)が分泌されにくくなったり、全然分泌されなかったりすると食事、運動療法では血液中の糖の値を一定に保つことはほとんど不可能になります。こうした時には、薬の力をかりてインスリンの分泌を促進させたりインスリンの足りない分を補ったり、少ない量のインスリンでも効果的に作用するようにインスリンの作用を受け取る受容体(レセプター)といわれるものの感度を高める。

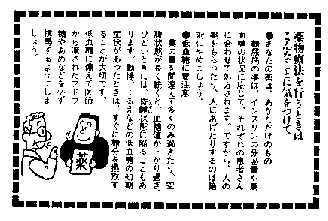

糖尿病を基本的に治す薬というものではなく、糖尿病をうまく管理する薬です。 糖尿病を基本的に治す薬というものではなく、糖尿病をうまく管理する薬です。

- 経口糖尿病降下剤:この薬はインスリンを分泌する膵臓の細胞を刺激しインスリンの分泌を促す薬です。薬理作用の強さや作用時間が異なる多種類の薬があります。SU剤(スルフォニル尿素)と言われる経口糖尿病薬が以前は最もよく用いられていました。その後、速攻型のSU剤が主流を占めるようになりました。だらだらとインスリン分泌を促さずに膵臓を出来るだけ疲弊させないタイプの薬が現在利用されています。医療用の薬で、従来のSU剤は商品名で言えばオイグルコン=ダオニール、グリミクロンなどです。従来の薬はていけ速効型のSU剤はアマリール、シュアポストなどです。少量の薬から開始し、効果によっては増量されます。従来の薬は作用時間が長く低血糖症状が出やすかったのですが速効型ではその頻度が少なくなっています。

定期的な検査で血液中の糖分の状態を観察しながら主治医が薬の量や種類、服用の仕方などを指示します。

- インスリン療法:インスリンというホルモンの不足を注射で補って血液中の糖分の量を下げる方法です。先程の経口血糖降下剤が効かなくなった方やインスリンの分泌がきわめて少ない場合、まったく分泌しない方などには利用されます。インスリン療法で用いられる製剤には、効果の持続時間ですぐ効く「速効型」、持続性の長い「持続型」、その中間にあたる「中間型」に大きく分類されます。現在利用されるインスリン注射は従来品と比べて非常に簡便になりました。注射器自体がペン型となり単位の設定が簡単で外出の際にも持ちやすくなっています。

①糖質分解酵素阻害剤:グルコシダーゼという消化酵素の働きを抑え、糖質が消化・吸収されるのを遅らせる薬です。食後に血液中の糖分の量が急激に高くなるのをゆっくりと上昇させる作用があり、血糖値のコントロールに役立ちます。商品名ではグルコバイ、ベイスン、セイブルといった薬があります。ただし、食事の直前に服用しないと効果が期待できません。

②インスリン抵抗性改善剤:食事、運動療法や経口糖尿病降下剤でも血糖値のコントロールがうまくいかなく、インスリン療法を行うほどでもない時に利用されます。インスリンの分泌に変化を与える薬でなくインスリンの感受性を高める薬です。インスリンは出ているがその作用の受け取り方、受容体の感受性を高める薬です。体重増加や心不全、浮腫などの副作用が認められています。

|