糖尿病について パート1

糖尿病は血液中の糖分量が多くなり、全身が“砂糖漬け”になっている状態です。血管や神経を傷つけ、腎臓や目、神経を はじめ全身に色々な障害を起こす病気です。本来、血液中のブドウ糖は生命活動のエネルギー源となります。すい臓から分泌されるインスリンの作用により肝臓でブドウ糖をグリコーゲンとして貯えることで、一定の血液中の濃度に保っています。インスリン(血液中の糖分を低くしてグリコーゲンに変える働きをする)が十分に分泌されなかったり、効果的に働いてなかったりすると血液中の糖分の量がどんどん増えていき、余った糖が腎臓で再吸収されずに尿に出ていきます。これが糖尿病です。 はじめ全身に色々な障害を起こす病気です。本来、血液中のブドウ糖は生命活動のエネルギー源となります。すい臓から分泌されるインスリンの作用により肝臓でブドウ糖をグリコーゲンとして貯えることで、一定の血液中の濃度に保っています。インスリン(血液中の糖分を低くしてグリコーゲンに変える働きをする)が十分に分泌されなかったり、効果的に働いてなかったりすると血液中の糖分の量がどんどん増えていき、余った糖が腎臓で再吸収されずに尿に出ていきます。これが糖尿病です。

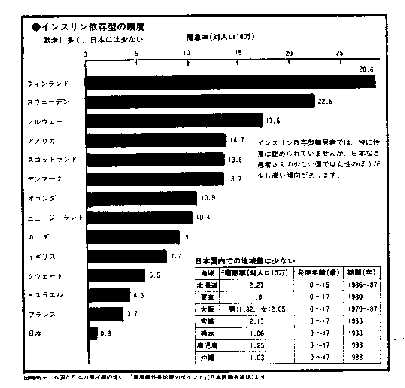

糖尿病の有病率は、自動車の登録台数やエネルギー摂取量、摂取たんぱく・脂肪量増加にほぼ比例してい ることはデータでも明らかとなっています。食べ過ぎや運動不足によって引き起こされることが多いので、現代人の病気とも言われています。 ることはデータでも明らかとなっています。食べ過ぎや運動不足によって引き起こされることが多いので、現代人の病気とも言われています。 インスリンがもともと作られない糖尿病(インスリン依存型糖尿病)は過食や運動不足による肥満などが原因で起こる先程のインスリン非依存型糖尿病とは異なり、肥満とは関係なく発病します。でも、日本では欧米に比べて少ないタイプであることがわかっています。 インスリンがもともと作られない糖尿病(インスリン依存型糖尿病)は過食や運動不足による肥満などが原因で起こる先程のインスリン非依存型糖尿病とは異なり、肥満とは関係なく発病します。でも、日本では欧米に比べて少ないタイプであることがわかっています。

従って、食事療法や運動療法がいかに大切であるかがおわかりと思います。

次のような症状の時にはお近くのかかりつけ医院にご相談ください。

★赤血球の中にあるヘモグロビンは、高血糖状態が続くと血液中のブドウ糖と結 びついて「糖化ヘモグロビン」に変化します。この反応は大変ゆっくりしたものですが、一度起こると元に戻りません。血液中の糖化ヘモグロビンの量を調べれば過去1~3カ月間の平均した血糖のコントロールを知ることができます。 びついて「糖化ヘモグロビン」に変化します。この反応は大変ゆっくりしたものですが、一度起こると元に戻りません。血液中の糖化ヘモグロビンの量を調べれば過去1~3カ月間の平均した血糖のコントロールを知ることができます。

|