〓 くすりのゆくえ -その1- 〓

薬がある効果を現すためには、まず適当な量がからだの中に入ることが大切です。

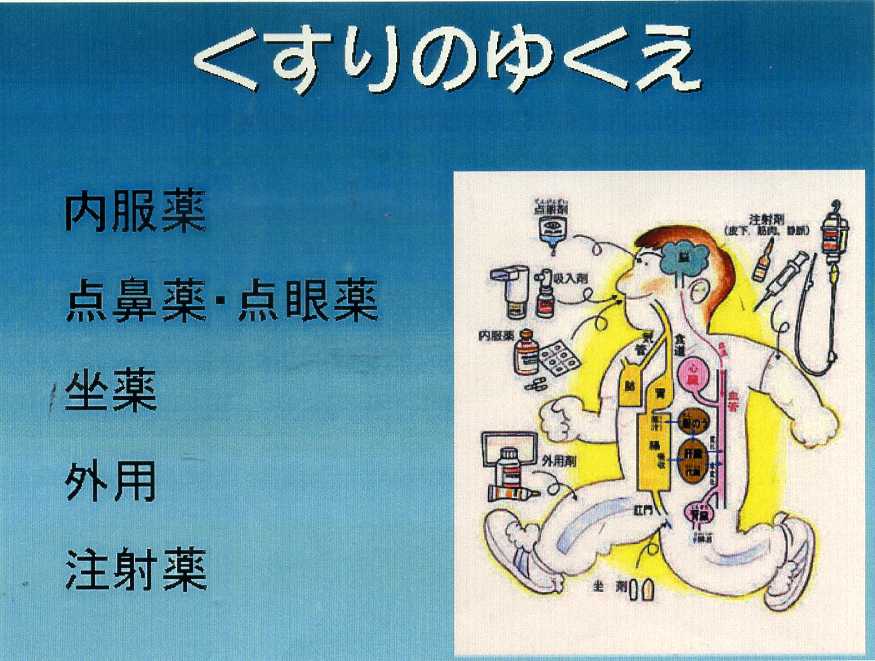

薬がからだの中に入るには色々な方法があります。

一般的なのが口から服用する方法です。

喉が痛い時に直接喉に塗る薬もありますし、鼻や喉から霧状の薬を吸入することもあります。

舌の下に含んでおく薬もありますし、なめておく薬もあります。

そのほかに張り薬や、お尻から入れる薬もあります。

一番好かれないのが注射でしょうか? いずれにしても、ほとんどの薬がからだの中に入って、なんらかの方法で血管等に到達し、血液などに混じってからだの中を巡って目的のところに達し効果を現します。

では、最も一般的な口から薬を服用した場合の薬がたどる運命をちょっと詳しくみてみましょう。

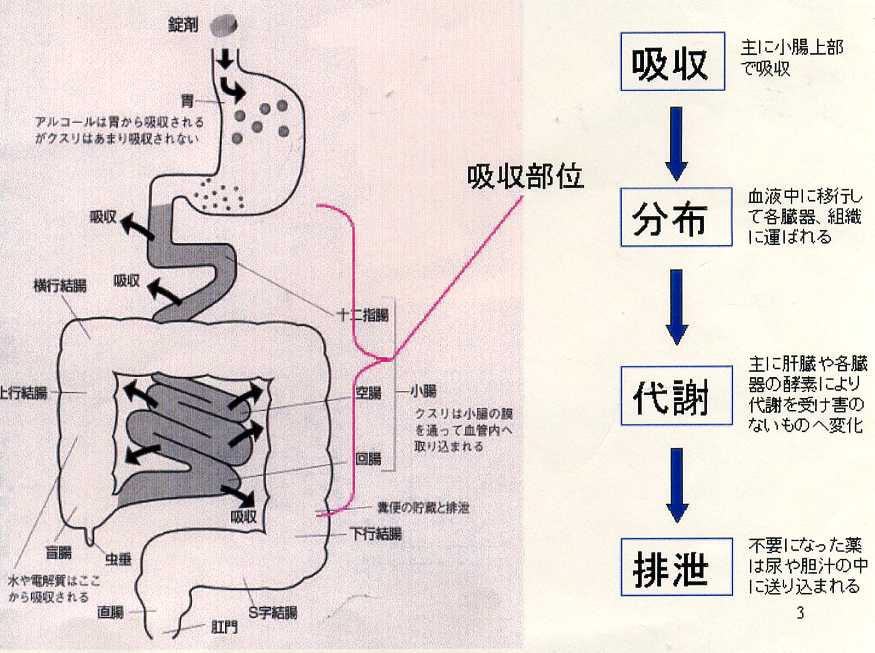

薬の運命を説明する場合、「吸収」、「分布」、「代謝」、「排泄」という4つの言葉が使われます。

その4つの過程を順に説明したいと思います。

吸収

薬はまず、口から入り食道を通って胃に入ります。

胃は胃酸という消化液を分泌していますので、薬はまずこの消化液に溶けます。

溶けないと、薬は効果を発揮しません。

溶けるにはある程度の水分が必要ですので、薬を服用するときはコップ1杯の水で飲む必要があるわけです。

溶けた薬は胃のぜん動運動によって腸へ運ばれながら、胃か腸で栄養素と同じように吸収され、血液へ入っていきます。

ですから、この過程に何らかの影響が与えられると薬の吸収が悪くなって、薬が思ったような力を発揮できなかったり逆に吸収がよくなりすぎて副作用を起こすこともあるわけです。

食べ物や一緒に服用する薬によって影響を受けることもあります。

分布

分布というのは、血液から色々な臓器や組織に運ばれることを言います。

血液の中では、多くの薬は血漿タンパクというものにくっついて運ばれていきます。

しかしくっついたままでは、薬は力を発揮することができません。

薬はこの血漿タンパクから徐々に離れていってその力を発揮するのです。

ですから、この血漿タンパクの状態に影響が与えられると、これまた薬の効果に影響を与えたり、副作用を起こすことになります。

〓 くすりのゆくえ その2 〓

代謝

力を発揮した薬は、もう用済みです。

薬というのはもともとからだにとっては異物ですから、ずっとからだの中にいてもらっては薬ではなく毒になってしまいます。

ですから、からだはその薬を害のないものに変えてしまおうとします。

それが代謝です。

代謝は主に肝臓で行われます。肝臓にはたくさんの酵素があって、これが薬の代謝を担っています。

お酒やいっしょに服用する薬によって、この酵素の働きに影響が与えられることがあります。 酵素の働きがおさえられると、思わぬ作用を引き起こすことがあります。 肝臓機能の悪い人ではももちろん薬の代謝は大きく変わってきます。

排泄

肝臓で代謝された薬も代謝されなかった薬も、血液の流れに乗って腎臓に運ばれてきます。

腎臓の機能が悪い人や高齢者では、なかなか排泄されないということもあります。

腎臓から排泄されないと薬が長くからだの中にあることになり、薬の作用が出すぎて副作用が現れたりします。

血液中の濃度

からだの中での薬の濃度は、普通「血中濃度」という 言葉で表現されます。 言葉で表現されます。

からだの中に入ったお酒は薬と同様に、胃に入り、腸へ移行しながら吸収され、血液の中に入るわけです。

そして肝臓に運ばれて代謝されて腎臓から排泄されます。しかし、肝臓の代謝する能力には限界がありますから、これを越えるとお酒がどんどんからだの中に溜まり、血中濃度は、どんどん上がっていきます。そしてこれが一定の値を越えると、百薬の長のはずのお酒が毒となるわけです。

薬も全く同じです。

薬の量が少なすぎても多すぎてもいけません。 適当な量の目安となるのが血中濃度というわけです。 同じ薬を同じだけ与えても、すべての人が同じ血中濃度を示すとは限りません。からだの大きさもからだの中の臓器の働きもみんな違うので、血中濃度に差がでてくるのです。

病気の状態やほかの薬を一緒に飲んでいるかどうかでも変わってくるのです。

では、適当な血中濃度があれば薬はすぐに効き目を発揮するかというと、そういうものばかりではありません。

中には、効果が出てくるまでに半月近くかかるものもあるのです。

薬の中には適当な血中濃度の範囲(治療域、安全域)が非常に狭い薬があります。

例えば心臓の薬であるジゴキシンという薬は、適当な血中濃度を越えると、中毒症状が出てきます。

ですから、この血中濃度を目安に薬の量を調節することになります。

薬は適切な量が守られて始めて適切な効果を発揮します。

= くすりのゆくえ =

(吸収・分布・代謝・排泄)

口から入った薬は、いったいどう言った過程を辿るのでしょうか。

薬には内服薬、注射薬、外用薬、点眼、点鼻薬等があります。ここでは口から服用する内服薬についてのお話です。

薬は食物と同じ様に食道を通って胃で吸収され易い様に壊されて腸へと移ります(吸収)。主に小腸の上部で吸収されます。吸収された薬は毛細血管を通って血液の中に入り、色々な臓器や組織に運ばれます(分布)。

血液の中に入った薬は、血液中のタンパク質と結合するものとしないものとに分類されます。タンパク質との結合の度合いによって薬の効果が影響を受けます。薬が血液を介して各組織へ移行する事を「分布」と言います。勿論薬が「分布」すると同時に肝臓で薬は「代謝」を受け、出来るだけ尿として排泄され易い型になります。肝臓には多くの酵素がありこの代謝に関与します。従って肝臓の機能が低下している方などでは、この代謝がうまくいかずに薬がいつまでも作用を持ったまま存在して悪い影響を与えたりもします。肝臓で代謝された薬(代謝されないものもあります)は血液を介して、腎臓に移行して尿として「排泄」されます。

腎臓の機能がよわっていたりすると、薬の排泄作用が十分でなくいつまでも体内に残ってしまう現象が起きてしまいます。薬は「吸収」され「分布」され、そして「代謝」「排泄」と言う過程をとり、1回に服用した薬の運命が終わりをとげます。

この流れを専門用語の略語でADME(Absorption Distribution、Metabo-Lisn、Excretion)(吸収・分布・代謝・排泄)の理論と呼ばれています。

『飲み薬は胃を通って、主に小腸の上部で吸収され、血液に溶けて全身に運ばれ、有効な作用(薬理作用)を発揮して後に体外へ排泄される。』

|